1 Marzo 2019 by Guendalina Salini

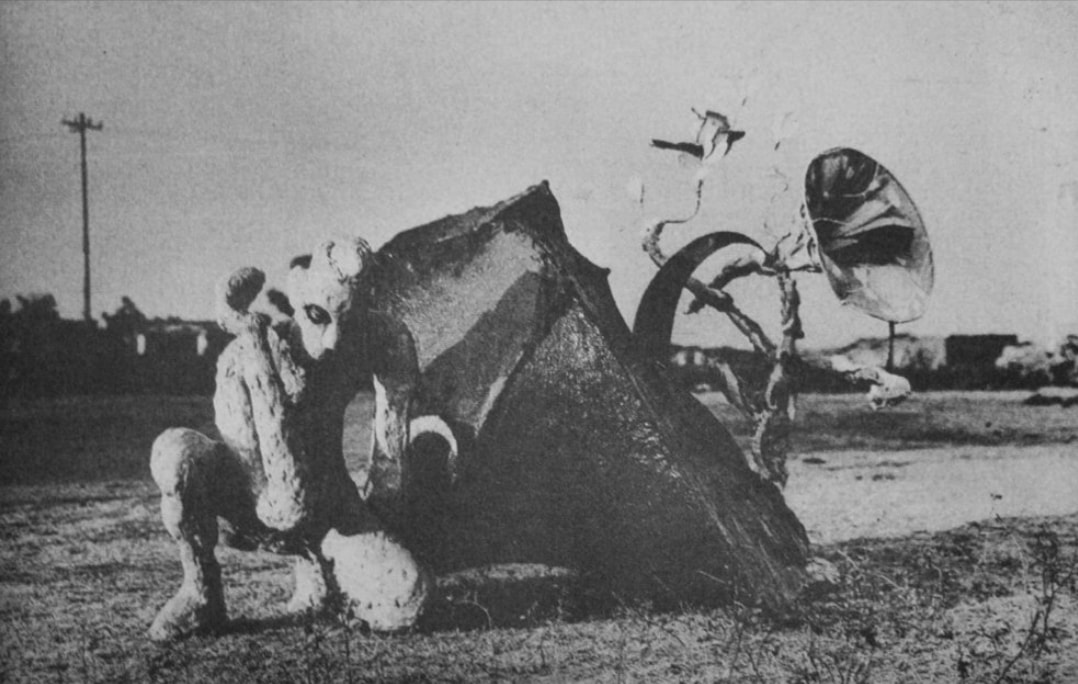

KP Krishnakumar, Boy Listening, 1985

La Biennale di Kochi alla sua quarta edizione ha per titolo “POSSIBILITIES FOR A NON ALIENATED LIFE” (Possibilità di una vita non alienata).

La sua curatela è affidata ad ANITA DUBE che, consapevole della complessità e della ricchezza di stimoli che offre Kochi, intreccia l’impianto della mostra tessendo continui rimandi con il contesto, in un gioco di specchi tra realtà urbana e immaginario dell’arte, la lettura del mondo e la sua fragranza, la dimensione locale e quella globale e regalandoci un’esperienza avvolgente e dinamica.

Le opere dialogano in maniera permeabile con l’ aria che respiri, gli odori, la luce, le urla dei venditori ambulanti, le caprette che incontri per strada, i palazzi meravigliosi e decadenti in cui è ambientata, i cortili con gli enormi alberi dai fiori colorati.

L’invito della curatrice è proprio quello di farsi abbracciare.

Cito liberamente parti del suo scritto di apertura al catalogo:

“Ricordo Guy Debord, mentre scrivo questa nota, metterci in guardia rispetto a un mondo a venire dove la mediazione principale sarebbe avvenuta per immagini – la società dello spettacolo.

Di come questo modello di società sia diventato la strada principale verso una società fascista, oggi ce ne rendiamo conto in tutto il mondo.

La super connettività virtuale ci ha paradossalmente alienato dalla calda solidarietà delle comunità; quel luogo dell’abbraccio dove possiamo gioire della nostra intelligenza e bellezza con gli altri, dove possiamo amare; dove l’altro non esiste solo come nemico.

Al cuore del mia avventura di curatela giace il desiderio di liberazione da questo modello e di creare un senso nuovo di comunità, di alleanza (lontano dal modello maestro-schiavo) dove le possibilità di una vita non alienata possa riversarsi in una ‘politica dell’amicizia’, dove piacere e insegnamento possano sedersi insieme, dove poter ballare, cantare, celebrare un sogno, insieme“

Questa biennale è concepita come una sinfonia di idee e di spazi discorsivi, performativi architettonici, dove tutti possono curare la propria mostra e proporre la propria lettura critica, il proprio percorso esperienziale.

Ci sono i padiglioni che lavorano su differenze, rimandi, contraddizioni, per attivare letture sempre nuove e personali, dove non c’è gerarchia, dove il curatore si tira indietro e lascia spazio allo sguardo del visitatore, al corpo del visitatore , che deve attraversare e farsi attraversare da questa esperienza, aperta, ricca, eterogenea.

“l’etica di cedere l‘autorità da parte del curatore può generare l’eros della condivisione” scrive sempre Anita Dube.

Ed è proprio quello che accade al visitatore, ve lo assicuro.

Penso al concetto di joissance di Julia Kristeva o all’idea di una certa felicità di cui parla Carla Lonzi nell’”Autoritratto”, o al brivido lungo la colonna vertebrale che cerca Vladimir Nabokov, quel senso di eccitazione e gioia fisica che si può provare nell’esperienza dell’arte.

E’ il corpo che si emoziona, che sente, che pensa.

Da artista è stato molto emozionante sentire come l’arte possa tornare ad essere questa meravigliosa narrazione corale fatta dall’incontro tra le opere, gli spettatori, l’anima del luogo; un abbraccio che è uno sforzo utopico ,e perciò fondamentale, di comprendere il mondo, narrarlo, celebrarne le complessità, le contraddizioni e re-immaginarlo insieme, in un moto dinamico e circolare, organico come la vita.

“Immaginare coloro che sono sempre stati messi ai margini delle narrative dominanti, essere delle sentinelle di questa differenza, e non delle vittime.

Prima di parlare essere in ascolto delle pietre, dei fiori, della saggezza dei vecchi, di uomini e donne, della comunità queer, delle voci critiche dentro la corrente dominante, dei bisbigli e di ciò che ci suggerisce la natura.

Se desideriamo una vita migliore su questa terra- il nostro pianeta unico e bellissimo- dobbiamo in tutta umiltà rigettare un’esistenza a servizio del capitale.” Conclude la curatrice.

Gli artisti presenti sono moltissimi ne sceglierò alcuni per le loro opere rappresentative per eterogeneità e differenza e per come dialogano tra di loro seguendo un mio filo personale :

SHAMBHAVI – nata in India nel 1966, vive e lavora a New Delhi – Per la biennale presenta una serie di opere dal titolo di Maati Maa (Madre Terra) realizzate con strumenti che vengono dal mondo contadino e rurale – memorie dell’infanzia passata con i nonni – li trasforma in installazioni poetiche, che richiamano il ritmo della natura, le sue geometrie, la sua capacità di rigenerarsi e rigenerare. Un’installazione di falcetti che disegnano delle virgole nere per una rivoluzione danzante; dei grandi setacci che proiettano disegni di luce, un teatro delle ombre domestico e improvvisato; una corolla di elementi di metallo, delle grandi foglie-ventaglio dai toni bronzati. Le opere celebrano un rapporto di ascolto e rispetto, delicato e attento con madre terra che i contadini di vecchia generazione, nonostante la durezza del lavoro, nutrivano per lei, accordati ai suoi ritmi e non come oggi in uno scenario di sfruttamento delle risorse e di intensive pratiche di monocultura e l’impatto negativo dell’agribuisness.

BV SURESH anche lui indiano di Bangalore (nato nel 1960) si avvale di tecnologia low-fi per attivare oggetti di natura domestica e povera, come scope e bastoni ed utensili in una cacofonia di suoni e movimenti che ci riportano a una sensazione di precarietà, ma anche di straniamento e ironia.

L’ artista è un apprendista stregone che cerca di dare un senso alla realtà sempre più distopica dando voce alle diversità e introducendo delle distorsioni nel linguaggio politico e mistificante, allestisce un’opera complessa e avvolgente fatta di disegni, monitor, oggetti attivati da dispositivi cinetici, Canes of Wrath irrompe come una critica dall’energia dirompente tra art brut e punk, contro l’ attuale scenario politico indiano fatto di restrizioni e controllo.

Bello vedere l’attivismo di questo artista indiano dialogare con le agguerrite GUERRILLA GIRLS i loro poster che smantellano modelli e linguaggi patriarcali e colonialisti con ironia e intelligenza e vedere le reazioni di un pubblico dove le donne nei loro abiti tradizionali colorati, combattono ogni giorno per i loro diritti (in Kerala, lo stato dove si trova Kochi, questo stesso anno si è tenuta una manifestazione impressionante: per 620 km tre milioni di donne di tutte le età hanno formato un cordone umano sul bordo dell’autostrada che collega Kochi a Trivandrum a sostegno dell’uguaglianza di genere. Il ‘muro di donne’ è stato creato insieme per manifestare il diritto ad accedere ai templi hindu, alle donne negato durante l’età delle mestruazioni, ancora giudicata impura). Bello tra tutti il lavoro dal titolo I’M NOT un lavoro contro gli stereotipi adattato nella locale lingua Malayalam che elenca tutti i modi sessisti e patriarcali di ridurre una donna.

CYRUS KABIRU è un giovane artista di Nairobi, Kenia (nato nel 1984) autodidatta che recuperando detriti e scarti della società dei consumi li rimescola, mettendo in scena in maniera irriverente e intuitiva, sculture organiche e seducenti, performance tra moda e teatro, foto. Nella serie fotografica che espone in biennale si autoritrae indossando occhiali fatti da lui con materiale riciclato molto eccentrici e over the top. C- Stunners è una riflessione ironica e potente su un idea di futuro capace di un riaccendere lo sguardo e liberarlo, smantellando e rovesciando gli stereotipi con ironia e autodeterminazione, inventando identità seduttive e un po’ folli.

Parlando di immaginario post colonialista WILLIAM KENTRIDGE ( artista nato nel 1955 in Sud Africa dove tuttora risiede e lavora) presenta in mostra il bellissimo video-affresco More Sweetly Play the Dance composto da otto video proiezioni dove sciamano figure, disegni, ritagli, silhouettes che al tempo di musica suonata da una banda di ottoni, marciano in avanti ed escono di scena. Portano i busti di personaggi storici che rappresentano l’establishment e procedono portati in spalla insieme a bandiere, stendardi, simboli, oggetti di uso comune, gabbiette, piante, valigie… un trasloco dell’umano, verso cosa? Un funerale stranamente allegro. Finalmente gli idoli sono caduti, i padri detronizzati e resi ridicoli, inermi. Dopo cosa ci aspetta? La strana processione include esseri malati e denutriti, una parata politica o religiosa che rimanda anche alla piaga dell’ebola e all’apartheid , ai regimi oppressivi, a tutti i tipi di sfruttamento. C’è una forma di resistenza poetica e politica insieme in questo incedere ineluttabilmente a tempo di musica danzando e oscillando. Questa video installazione è una festa per gli occhi e per il cuore, celebra la nostra impermanenza, la caducità del potere e restituisce la bellezza al nostro essere di passaggio, insieme danziamo la tristezza, incediamo verso la fine che tutti ci accoglie al suono della banda.

RINA BANERJEE è un’ artista indiana di Calcutta che vive e lavora a New York e che assembla degli oggetti magici e sensuali raccogliendo pezzi di cose che la attraggono e prelevandoli in tutto il mondo, creando installazioni molto complesse. Anche i titoli delle sue opere sono gioiosamente artificiosi e poetici: in From the Oyster’s Shell it fell with a neck of dangling bells a flirtatious alligator ho put upon us a bodily spell asserisce la sua identità post coloniale e diasporica in un’estetica che unisce cultura alta e bassa, object trouvè e artigianato, in una narrazione inedita e fiabesca capace di riscatto e di bellezza.

MARLENE DUMAS anche lei come Kentridge è un’artista del Sud Africa dove nasce nel 1953, attualmente vive e lavora ad Amsterdam. Nel suo giocoso Vocabulary paragona le sue immagini a poesia, perché “ La poesia è il linguaggio che si è tolto il vestito”. Nelle immagini d’amore, maternità, nudità, i disegni e gli acquarelli creati per la biennale di Kochi, si ispirano alle miniature erotiche indiane e ritraggono la sensualità e il desiderio. Come nella poesia, nell’intimità finalmente il vestito cade e ci ritroviamo nudi, indifesi, non più separati, ma vicini. Fisicamente ed emozionalmente disarmati, fragili, liberi. L’artista sembra dirci che dobbiamo ripartire da qui, riscrivere il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo, il nostro vocabolario, il senso le relazioni umane, partendo da questa sensazione di nudità e verità, tornando bambini, polimorfi e desideranti.

DURGABAI VYAM AND SUBHASH VYAM nati rispettivamente nel 1970 e 1974 in India sono pittori della scuola Gond e nei loro dipinti eseguiti insieme rappresentano miti e simboli Gond che realizzano utilizzando colori che vengono dalla terra, dai pigmenti naturali, nei toni del seppia, del rosso, del giallo ocra, con contorni marcati ed evidenti dai toni più scuri.

Evocano elementi naturali e antropomofi e rappresentano un’ immaginario arcaico e simbolico, una cosmogonia dove umano e naturale sono in armonia, come vuole il folclore della tradizione Gond.

MRINALINI MUKHERJEE nata e vissuta a Mumbai, India (1949-2015) sperimenta le possibilità di creare con la corda di canapa delle sculture archetipiche e femminili che ricordano delle vulve e degli organi di riproduzione, un immaginario che richiama anche il mondo animale e vegetale in Arboreal Enactment.

Pensando a queste sculture morbide e seducenti come all’arte di Rina Banerjee prima citata, mi ritrovo a capire che è questo senso di vitalità e desiderio che corre come linfa attraverso tutta la biennale è ciò che mi affascina e mi conduce in questo racconto.

Capisco che la qualità che cerco nell’arte (e che qui a Kochi trovo) è che sia capace di scalzare immagini addomesticate che flirtano con il sistema, mortifere e decadenti di cui tanta arte si fa complice, a favore di un’ immaginario che sia ancora capace di emozionare.

Immagini che deragliano dai binari più frequentati e si buttano nelle scarpate laterali , zone disabitate e incolte, ma piene di fiori selvatici e semplici, odori di piante, arbusti che ci pungono, terra su cui rotolarsi e anche spazzatura colorata da recuperare…

Frequentare questo topos del margine ci può allora riavvicinare alla vita, al suo ritmo interno, al suo ardore, al suo erotismo e alla sua irriducibile joissance.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un immaginario nuovo e di parole nuove, questa riscrittura che può produrre l’arte è politica, spirituale, rivoluzionaria e poetica.

La sua curatela è affidata ad ANITA DUBE che, consapevole della complessità e della ricchezza di stimoli che offre Kochi, intreccia l’impianto della mostra tessendo continui rimandi con il contesto, in un gioco di specchi tra realtà urbana e immaginario dell’arte, la lettura del mondo e la sua fragranza, la dimensione locale e quella globale e regalandoci un’esperienza avvolgente e dinamica.

Le opere dialogano in maniera permeabile con l’ aria che respiri, gli odori, la luce, le urla dei venditori ambulanti, le caprette che incontri per strada, i palazzi meravigliosi e decadenti in cui è ambientata, i cortili con gli enormi alberi dai fiori colorati.

L’invito della curatrice è proprio quello di farsi abbracciare.

Cito liberamente parti del suo scritto di apertura al catalogo:

“Ricordo Guy Debord, mentre scrivo questa nota, metterci in guardia rispetto a un mondo a venire dove la mediazione principale sarebbe avvenuta per immagini – la società dello spettacolo.

Di come questo modello di società sia diventato la strada principale verso una società fascista, oggi ce ne rendiamo conto in tutto il mondo.

La super connettività virtuale ci ha paradossalmente alienato dalla calda solidarietà delle comunità; quel luogo dell’abbraccio dove possiamo gioire della nostra intelligenza e bellezza con gli altri, dove possiamo amare; dove l’altro non esiste solo come nemico.

Al cuore del mia avventura di curatela giace il desiderio di liberazione da questo modello e di creare un senso nuovo di comunità, di alleanza (lontano dal modello maestro-schiavo) dove le possibilità di una vita non alienata possa riversarsi in una ‘politica dell’amicizia’, dove piacere e insegnamento possano sedersi insieme, dove poter ballare, cantare, celebrare un sogno, insieme“

Questa biennale è concepita come una sinfonia di idee e di spazi discorsivi, performativi architettonici, dove tutti possono curare la propria mostra e proporre la propria lettura critica, il proprio percorso esperienziale.

Ci sono i padiglioni che lavorano su differenze, rimandi, contraddizioni, per attivare letture sempre nuove e personali, dove non c’è gerarchia, dove il curatore si tira indietro e lascia spazio allo sguardo del visitatore, al corpo del visitatore , che deve attraversare e farsi attraversare da questa esperienza, aperta, ricca, eterogenea.

“l’etica di cedere l‘autorità da parte del curatore può generare l’eros della condivisione” scrive sempre Anita Dube.

Ed è proprio quello che accade al visitatore, ve lo assicuro.

Penso al concetto di joissance di Julia Kristeva o all’idea di una certa felicità di cui parla Carla Lonzi nell’”Autoritratto”, o al brivido lungo la colonna vertebrale che cerca Vladimir Nabokov, quel senso di eccitazione e gioia fisica che si può provare nell’esperienza dell’arte.

E’ il corpo che si emoziona, che sente, che pensa.

Da artista è stato molto emozionante sentire come l’arte possa tornare ad essere questa meravigliosa narrazione corale fatta dall’incontro tra le opere, gli spettatori, l’anima del luogo; un abbraccio che è uno sforzo utopico ,e perciò fondamentale, di comprendere il mondo, narrarlo, celebrarne le complessità, le contraddizioni e re-immaginarlo insieme, in un moto dinamico e circolare, organico come la vita.

“Immaginare coloro che sono sempre stati messi ai margini delle narrative dominanti, essere delle sentinelle di questa differenza, e non delle vittime.

Prima di parlare essere in ascolto delle pietre, dei fiori, della saggezza dei vecchi, di uomini e donne, della comunità queer, delle voci critiche dentro la corrente dominante, dei bisbigli e di ciò che ci suggerisce la natura.

Se desideriamo una vita migliore su questa terra- il nostro pianeta unico e bellissimo- dobbiamo in tutta umiltà rigettare un’esistenza a servizio del capitale.” Conclude la curatrice.

Gli artisti presenti sono moltissimi ne sceglierò alcuni per le loro opere rappresentative per eterogeneità e differenza e per come dialogano tra di loro seguendo un mio filo personale :

SHAMBHAVI – nata in India nel 1966, vive e lavora a New Delhi – Per la biennale presenta una serie di opere dal titolo di Maati Maa (Madre Terra) realizzate con strumenti che vengono dal mondo contadino e rurale – memorie dell’infanzia passata con i nonni – li trasforma in installazioni poetiche, che richiamano il ritmo della natura, le sue geometrie, la sua capacità di rigenerarsi e rigenerare. Un’installazione di falcetti che disegnano delle virgole nere per una rivoluzione danzante; dei grandi setacci che proiettano disegni di luce, un teatro delle ombre domestico e improvvisato; una corolla di elementi di metallo, delle grandi foglie-ventaglio dai toni bronzati. Le opere celebrano un rapporto di ascolto e rispetto, delicato e attento con madre terra che i contadini di vecchia generazione, nonostante la durezza del lavoro, nutrivano per lei, accordati ai suoi ritmi e non come oggi in uno scenario di sfruttamento delle risorse e di intensive pratiche di monocultura e l’impatto negativo dell’agribuisness.

BV SURESH anche lui indiano di Bangalore (nato nel 1960) si avvale di tecnologia low-fi per attivare oggetti di natura domestica e povera, come scope e bastoni ed utensili in una cacofonia di suoni e movimenti che ci riportano a una sensazione di precarietà, ma anche di straniamento e ironia.

L’ artista è un apprendista stregone che cerca di dare un senso alla realtà sempre più distopica dando voce alle diversità e introducendo delle distorsioni nel linguaggio politico e mistificante, allestisce un’opera complessa e avvolgente fatta di disegni, monitor, oggetti attivati da dispositivi cinetici, Canes of Wrath irrompe come una critica dall’energia dirompente tra art brut e punk, contro l’ attuale scenario politico indiano fatto di restrizioni e controllo.

Bello vedere l’attivismo di questo artista indiano dialogare con le agguerrite GUERRILLA GIRLS i loro poster che smantellano modelli e linguaggi patriarcali e colonialisti con ironia e intelligenza e vedere le reazioni di un pubblico dove le donne nei loro abiti tradizionali colorati, combattono ogni giorno per i loro diritti (in Kerala, lo stato dove si trova Kochi, questo stesso anno si è tenuta una manifestazione impressionante: per 620 km tre milioni di donne di tutte le età hanno formato un cordone umano sul bordo dell’autostrada che collega Kochi a Trivandrum a sostegno dell’uguaglianza di genere. Il ‘muro di donne’ è stato creato insieme per manifestare il diritto ad accedere ai templi hindu, alle donne negato durante l’età delle mestruazioni, ancora giudicata impura). Bello tra tutti il lavoro dal titolo I’M NOT un lavoro contro gli stereotipi adattato nella locale lingua Malayalam che elenca tutti i modi sessisti e patriarcali di ridurre una donna.

CYRUS KABIRU è un giovane artista di Nairobi, Kenia (nato nel 1984) autodidatta che recuperando detriti e scarti della società dei consumi li rimescola, mettendo in scena in maniera irriverente e intuitiva, sculture organiche e seducenti, performance tra moda e teatro, foto. Nella serie fotografica che espone in biennale si autoritrae indossando occhiali fatti da lui con materiale riciclato molto eccentrici e over the top. C- Stunners è una riflessione ironica e potente su un idea di futuro capace di un riaccendere lo sguardo e liberarlo, smantellando e rovesciando gli stereotipi con ironia e autodeterminazione, inventando identità seduttive e un po’ folli.

Parlando di immaginario post colonialista WILLIAM KENTRIDGE ( artista nato nel 1955 in Sud Africa dove tuttora risiede e lavora) presenta in mostra il bellissimo video-affresco More Sweetly Play the Dance composto da otto video proiezioni dove sciamano figure, disegni, ritagli, silhouettes che al tempo di musica suonata da una banda di ottoni, marciano in avanti ed escono di scena. Portano i busti di personaggi storici che rappresentano l’establishment e procedono portati in spalla insieme a bandiere, stendardi, simboli, oggetti di uso comune, gabbiette, piante, valigie… un trasloco dell’umano, verso cosa? Un funerale stranamente allegro. Finalmente gli idoli sono caduti, i padri detronizzati e resi ridicoli, inermi. Dopo cosa ci aspetta? La strana processione include esseri malati e denutriti, una parata politica o religiosa che rimanda anche alla piaga dell’ebola e all’apartheid , ai regimi oppressivi, a tutti i tipi di sfruttamento. C’è una forma di resistenza poetica e politica insieme in questo incedere ineluttabilmente a tempo di musica danzando e oscillando. Questa video installazione è una festa per gli occhi e per il cuore, celebra la nostra impermanenza, la caducità del potere e restituisce la bellezza al nostro essere di passaggio, insieme danziamo la tristezza, incediamo verso la fine che tutti ci accoglie al suono della banda.

RINA BANERJEE è un’ artista indiana di Calcutta che vive e lavora a New York e che assembla degli oggetti magici e sensuali raccogliendo pezzi di cose che la attraggono e prelevandoli in tutto il mondo, creando installazioni molto complesse. Anche i titoli delle sue opere sono gioiosamente artificiosi e poetici: in From the Oyster’s Shell it fell with a neck of dangling bells a flirtatious alligator ho put upon us a bodily spell asserisce la sua identità post coloniale e diasporica in un’estetica che unisce cultura alta e bassa, object trouvè e artigianato, in una narrazione inedita e fiabesca capace di riscatto e di bellezza.

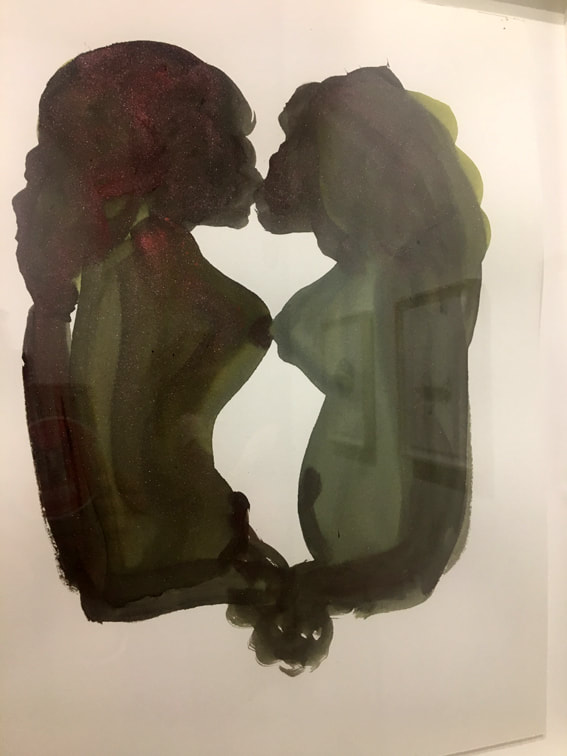

MARLENE DUMAS anche lei come Kentridge è un’artista del Sud Africa dove nasce nel 1953, attualmente vive e lavora ad Amsterdam. Nel suo giocoso Vocabulary paragona le sue immagini a poesia, perché “ La poesia è il linguaggio che si è tolto il vestito”. Nelle immagini d’amore, maternità, nudità, i disegni e gli acquarelli creati per la biennale di Kochi, si ispirano alle miniature erotiche indiane e ritraggono la sensualità e il desiderio. Come nella poesia, nell’intimità finalmente il vestito cade e ci ritroviamo nudi, indifesi, non più separati, ma vicini. Fisicamente ed emozionalmente disarmati, fragili, liberi. L’artista sembra dirci che dobbiamo ripartire da qui, riscrivere il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo, il nostro vocabolario, il senso le relazioni umane, partendo da questa sensazione di nudità e verità, tornando bambini, polimorfi e desideranti.

DURGABAI VYAM AND SUBHASH VYAM nati rispettivamente nel 1970 e 1974 in India sono pittori della scuola Gond e nei loro dipinti eseguiti insieme rappresentano miti e simboli Gond che realizzano utilizzando colori che vengono dalla terra, dai pigmenti naturali, nei toni del seppia, del rosso, del giallo ocra, con contorni marcati ed evidenti dai toni più scuri.

Evocano elementi naturali e antropomofi e rappresentano un’ immaginario arcaico e simbolico, una cosmogonia dove umano e naturale sono in armonia, come vuole il folclore della tradizione Gond.

MRINALINI MUKHERJEE nata e vissuta a Mumbai, India (1949-2015) sperimenta le possibilità di creare con la corda di canapa delle sculture archetipiche e femminili che ricordano delle vulve e degli organi di riproduzione, un immaginario che richiama anche il mondo animale e vegetale in Arboreal Enactment.

Pensando a queste sculture morbide e seducenti come all’arte di Rina Banerjee prima citata, mi ritrovo a capire che è questo senso di vitalità e desiderio che corre come linfa attraverso tutta la biennale è ciò che mi affascina e mi conduce in questo racconto.

Capisco che la qualità che cerco nell’arte (e che qui a Kochi trovo) è che sia capace di scalzare immagini addomesticate che flirtano con il sistema, mortifere e decadenti di cui tanta arte si fa complice, a favore di un’ immaginario che sia ancora capace di emozionare.

Immagini che deragliano dai binari più frequentati e si buttano nelle scarpate laterali , zone disabitate e incolte, ma piene di fiori selvatici e semplici, odori di piante, arbusti che ci pungono, terra su cui rotolarsi e anche spazzatura colorata da recuperare…

Frequentare questo topos del margine ci può allora riavvicinare alla vita, al suo ritmo interno, al suo ardore, al suo erotismo e alla sua irriducibile joissance.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un immaginario nuovo e di parole nuove, questa riscrittura che può produrre l’arte è politica, spirituale, rivoluzionaria e poetica.

Capretta che si aggira subito fuori La Biennale

Durgabai Vyam and Subhash Vyam, installazione

di pitture gond su tavola

Marlene Dumas, Vocabulary

Guerrilla Girls, poster

La manifestazione di 600 Km di donne in Kerala per il diritto di accedere ai templi hindu

Shambavi, Maata Maa

Shambavi, Maata Maa (particolare)