Roma – 29 Gennaio 2025 by Anna Onesti

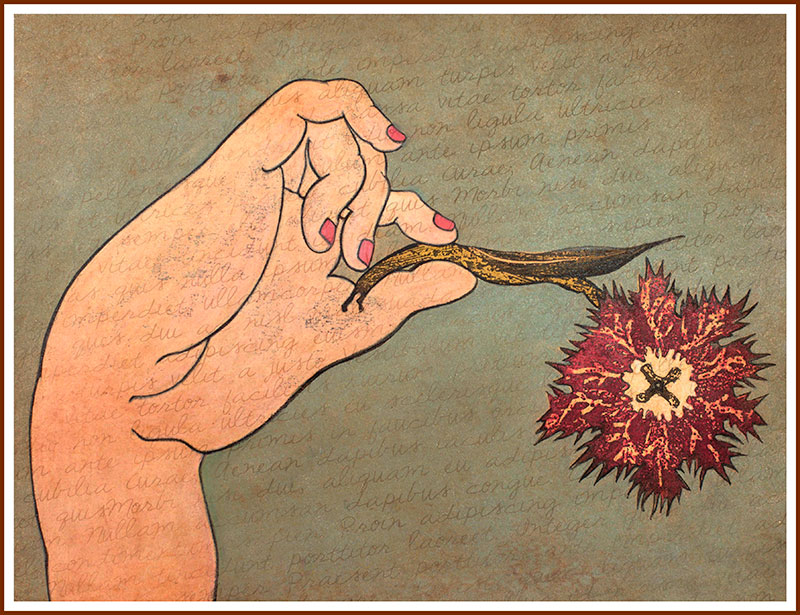

La mano e il Dono del gelso1

Le mie opere si compongono di cose essenziali come la carta ed il colore; la carta prodotta dalla lavorazione del midollo dell’albero di gelso, un manufatto nato attraverso i gesti e la sapienza di un’antichissima tradizione artigianale, è il mio materiale di elezione. Il gelso della carta2, è una pianta che cresce in zone rurali e grazie alle sue fibre lunghe e anche all’utilizzo della mucillagine estratta dalle radici della bellissima pianta dell’Ibisco del tramonto che, aggiunta alla sospensione di acqua e fibre ne facilita le operazioni di manifattura, ha permesso la produzione di una carta di eccelsa qualità: in Corea denominata Carta dei mille anni.

Io utilizzo le carte prodotte dalla lavorazione delle fibre di questa pianta – dak in coreano, kozo in giapponese – e spesso le tingo usando antichi procedimenti decorativi legati alla tintura dei tessuti che sfruttano le cangianti possibilità dei colori vegetali.

Questa carta, ha la capacità di trasmettere alle materie che assorbe una dimensione nel senso della profondità: è materia viva, pulsante. Le sue fibre lunghe e soffici donano alle macchie di colore e alle tracce dei segni una foschia leggera che addolcisce i contorni e ammorbidisce i tratti.

Nella Libro degli Han Posteriori, una delle opere della storiografia ufficiale cinese, redatta dal letterato Fan Ye (398-445 d.C.) che copre il periodo della “Dinastia Han orientale” (25-220 d.C.), scopriamo che l’inventore della carta fu il funzionario di stato Ts’ai Lun nell’anno 105 d.C.: fu lui che ebbe l’idea di produrre una materia scrittoria composta oltre che dagli scarti della seta, del lino e delle reti da pesca, anche da un’ampia gamma di fibre vegetali, ricavate sia da piante erbacee – canapa, bambù, paglia di riso – che da arbusti e tra questi il Gelso della carta.

Nelle cronache della dinastia Han si narra – ma forse questa è solo una fiaba – che Ts’ai Lun ebbe questa rivelazione quando, un giorno, recatosi in riva ad uno stagno vide delle donne che lavavano i panni e notò che delle fibrille, staccatesi dai panni per opera dello strofinio, si erano riunite in un angolo dello stagno a comporre una materia fluttuante, lui la raccolse e la fece essiccare. Alla fine si accorse che si era venuto a creare un materiale, su cui si sarebbe potuto scrivere.

Con questo semplice gesto di raccogliere tra le mani sarebbe nato uno dei manufatti più importanti nella storia dell’umanità: la carta. Questo materiale dalla Cina si propagò nei paesi vicini insieme alla diffusione del Buddhismo, quando venne svolto un fondamentale lavoro di copia e poi di stampa dei testi sacri. Fu la necessità di trasmettere queste scritture che diede l’impulso alla diffusione della carta, esattamente come in Occidente, dove si diffuse molti anni più tardi, proprio per trasmettere la sapienza dei testi sacri della tradizione cristiana.

Dalla Cina, la carta si diffuse in Corea, la carta coreana nota con il nome di hanji (한지) ha un’origine così antica ed un procedimento di produzione così particolare da connotare, con la sua presenza, la cultura e la vita del paese; ha legami con la scrittura, con la filosofia e con il linguaggio artistico. Fin dal VI secolo e poi durante tutto il periodo della Dinastia Goryeo (918-1392 d.C.), venne svolto un importante lavoro di copia e di stampa di testi buddhisti e i monaci di molti monasteri, presenti in tutta la penisola coreana, si dedicarono a queste attività, per soddisfare le quali era richiesta una produzione di carta di altissima qualità. Il Sutra del Dharani della grande compassione Mugujŏnggwang taedaranigyŏng, ritrovato nella pagoda di Seokgatar nella città coreana di Gyeongju, nel tempio Bulguksa – databile tra il 704-751 d.C. – è uno dei testi più antichi stampati su carta con tecnica xilografica3.

In Giappone la carta denominata washi (和紙) venne invece introdotta durante il regno dell’imperatrice Suiko (592-628 d.C.) in cartiere impiantate proprio da artigiani provenienti dalla penisola coreana. Più tardi, in Giappone, intorno all’anno 764 d.C., in piena epoca Nara (710-794 d.C.) l’imperatrice Shotoku fece stampare, su carta e sempre con matrici xilografiche, un milione di preghiere buddiste Dahrani, da inserire arrotolate dentro piccole pagode di legno che vennero poi distribuite nei templi di tutto il paese, una di esse è oggi conservata presso il Tesoro Imperiale negli ambienti dello Shoso-In a Nara4.

Kami (神) è la parola giapponese per indicare una divinità, un nume, o uno spirito soprannaturale, ma Kami (紙) può significare anche carta. È affascinante questo connubio, infatti sia per il Giappone che per la Corea è come se la carta rappresentasse il tramite che gli dei hanno fornito agli uomini per entrare in contatto con il divino.

Esistono delle modalità codificate con cui si può legare, cucire, piegare o attorcigliare un tessuto, per poi tingerlo e questo può accadere anche con la carta. Queste pratiche sono utilizzate fin da tempi antichi in Africa come in Oriente; a queste tecniche di colorazione m’ispiro nel realizzare le mie opere. Tali procedimenti, derivati dalla tradizione giapponese, sono: lo shiborizome, dal verbo shiboru che significa premere, stringere; la carta viene tinta così dopo essere stata stretta, legata o cucita, l’arashi shibori, dove la carta prima di essere tinta è arrotolata, legata intorno ad una struttura tubolare; le fantasie così ottenute richiamano a suggestioni di pioggia e vento e infatti arashi è il termine giapponese per indicare la tempesta, l’itajimezome, tecnica in cui la carta viene tinta dopo essere stata piegata e poi stretta. Tutti questi procedimenti impedendo la penetrazione del colore, salvano le aree che non devono essere tinte lasciando inalterato il colore del materiale originario che poi è il colore naturale della carta.

Nel mio procedere utilizzo anche altri metodi che comportano anch’essi l’impiego di procedimenti indiretti e dove entrano in campo suggestioni e modalità derivate dalle pratiche dell’automatismo surrealista. Tecniche come il monotipo, l’impronta, il ricalco, il frottage e il collage che mi permettono di reiterare scritture e forme le più varie, questi procedimenti sono stati da me appresi fin dai miei anni giovanili quando studiavo Scenografia presso l’Accademia di belle Arti di Roma con la guida dei professori Toti Scialoja e Alberto Boatto. Questi procedimenti, come quelli dei pattern ottenuti grazie ai procedimenti tintori, donano alle opere un ritmo fatto di assonanze, rimandi, echi.

I materiali impiegati e i colori estratti da sostanze vegetali come: il blu dell’indaco e del guado, il rosa dal cartamo5, il viola del legno del Brasile, il giallo della reseda, il bruno delle bacche d’ontano, il marrone dei fiori di castagno o il nero dell’inchiostro di carbone, si trasformano per me in materia pulsante. Partendo da una profonda aderenza ai materiali che utilizzo e grazie agli studiati procedimenti tecnici che metto in atto cerco di affermare un’esperienza sensoriale, del sentire ottico e fisico, del tutto originale, anche attraverso l’uso di una manualità che sembra sfociare in una ritualità senza tempo.

Sin dal 2005, ho intrapreso il montaggio delle mie opere di carta con materiali flessibili e leggeri, è iniziata così la creazione degli aquiloni. Ho scoperto che gli aquiloni sono piccoli miracoli di perfezione tecnica che permettono di unire sapienza costruttiva e bellezza artistica alla sostanza del gioco ed al senso dello slancio spontaneo. Nel 1992 la bellissima mostra Immagini per il cielo. Aquiloni d’arte, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, organizzata da Paul Eubel, allora direttore del Goethe Institut di Torino, aveva fatto conoscere questa pregevole tradizione presente in tutto l’Oriente. Più di 100 artisti contemporanei si cimentarono nella realizzazione degli aquiloni; indimenticabile la foto di Robert Rauschenberg che vede volare la sua opera di carta. Tra le opere degli artisti italiani ricordo l’aquilone circolare wanvan di Bruno Ceccobelli, mio compagno di studi all’Accademia di Belle Arti di Roma.

In Giappone l’aquilone prende il nome di tako (凧) il cui ideogramma assomiglia a quello di kaze (風) vento.

Basandosi su concetti dell’aerodinamica i maestri aquilonisti hanno dato vita a numerose e codificate tipologie di aquiloni. Ecco in Giappone l’aquilone quadrato Hamamatsu, che prende il nome dalla città situata nella prefettura di Shizuoka, dove si svolge nel mese di maggio una grande festa degli aquiloni. Quello a losanga tosa, dalla forma semplice ed aerodinamica, il suo nome deriva dall’antica denominazione di Kochi, prefettura sull’isola giapponese di Shikoku, ancora oggi importante zona di produzione cartaria. Il Rokkaku, aquilone di forma esagonale usato spesso nelle competizioni. L’Edo, di forma rettangolare, che nel nome rievoca il periodo storico in cui gli aquiloni acquistarono un particolare valore per la bellezza delle loro decorazioni. In Corea gli aquiloni Yeon (연), sono costruiti nella tipologia tradizionale con il foro centrale panggumŏng-yŏn (방구멍연) aquilone con un buco nel mezzo. Esso è l’unico aquilone al mondo ad avere un foro nel centro, un aquilone senza il foro centrale è invece chiamato pangp’ae-yŏn (방패연) o aquilone scudo. Il foro centrale permette una costruzione semplice e molto efficace nel volo. Su queste consolidate tipologie orientali è basata la costruzione di queste mie forme volanti ma anche sui nostri tradizionali aquiloni a losanga, che sono quelli più vicini nei ricordi ai giochi infantili. Queste opere che io definisco Nuvole di Carta, sono anche un atto di libertà. La possibilità di poter vedere danzare le mie carte liberandole nel cielo, montate su strutture dinamiche e leggere, ha indirizzato sempre più il mio lavoro verso la ricerca della leggerezza e del movimento.

“Si dice che la carta sia realizzata dalle persone, ma sarebbe meglio dire che è la benedizione della natura a produrre carta” Sōetsu Yanagi (1898-1961)6

1 Il testo approfondisce i temi trattati nell’intervento: Anna Onesti. La carta orientale: uso e colorazione della carta di gelso tra Corea e Giappone, inserito nel Programma Storie d’EUR_Asia, Museo delle Civiltà, 29 gennaio 2025, Roma

Il dono del gelso, titolo della mostra curata da Stefania Severi, Istituto Giapponese di Cultura, Roma, Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano, Museo del Tessile, Busto Arsizio (2006). La mostra vedeva raccolte le lampade di Isamu Noguchi, i velari scolpiti di Nobushige Akiyama, le creature d’indaco marino di Anna Onesti, le rarefazioni pittoriche di materia e colore di Shuhei Matsuyama.

2 Broussonetia kajinoki Sieb. Albero a bassa crescita, facile da coltivare, appartenente alla famiglia delle Moracee, detto anche gelso della carta è una pianta di origine asiatico-orientale introdotta anche in Europa nella metà del XVII secolo. La carta prodotta con questo materiale è robusta e morbida, con una buona resistenza alla piega. Nel 2014, l’arte tradizionale giapponese di produzione della carta washi, è stata ufficialmente aggiunta alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, in Corea l'”Amministrazione per l’eredità culturale” ha dichiarato l’hanji Patrimonio Culturale Immateriale.

3 Anche il più antico libro stampato a caratteri mobili in metallo, il Jikji abbreviazione di “Baegun hwasang chorok buljo jikji simche yojeol” lett. “Antologia di insegnamenti Zen dei patriarchi buddhisti del monaco Baegun”, fu realizzato in Corea nel Tempio Heungdeok nel 1377, esattamente 78 anni prima che Johann Gutenberg stampasse l’omonima Bibbia. Un raro volume dell’opera è conservato presso la Bibliothèque nationale de France. Grazie alla sua importanza storica e scientifica, il Jikji nel 2001 è stato inserito dall’Unesco nella lista dei Memory of World, in concomitanza con la Bibbia di Göttingen (B-42).

4 Per approfondimenti sulle tecniche di produzione delle carte giapponesi vedi gli studi intrapresi alla fine degli anni ’70 del secolo scorso da T. BARRET e S. HUGES e, prima ancora, l’opera di ricerca di D. HUNTER (1883-1966), i suoi libri e la sua collezione sono conservati presso il D. Hunter Paper Museum, Institute of Paper Science and Technology di Atlanta, Georgia.

5 Il cartamo è una pianta appartenente alla specie Carthamus tinctoria; dai petali dei fiori si estrae un colorante giallo e da un successivo trattamento, più complesso, si ottiene un colore rosso, in cui è presente la cartamina come principio colorante. La tintura con questo materiale ha origini antiche che si collocano in Oriente ma era conosciuta anche dagli Arabi e dai Greci.

6 Yanagi Sōetsu, The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into Beauty, Kodansha International, New York, 1989